Святой Ириней Лионский сравнивает Церковь Православную с сокровищницей, в которую в полноте положено все принадлежащее истине. Но не та сокровищница славна, богатство которой составляют бесформенные груды драгоценностей, а славна и достойна того, чтобы уделять время на ее обозрение, та сокровищница, где хранятся драгоценности, прошедшие через руки художников, представляющие собой произведения искусства, привлекающие взоры посетителей замысловатостью форм, красотой и изяществом отделки. Такова именно славная сокровищница Церкви Христовой. Хранимое в ней богатство истины неоценимо само по себе. А прошедшее через руки художников и строителей Церкви: святых апостолов, вселенских отцов и учителей, — оно предстает благоговейному взору ее чад как великое множество дивных произведений искусства. Возьмите богодухновенные апостольские и отеческие писания, где раскрывается и уясняется Христова истина! А великое множество чудных молитв и песнопений церковных! В них заключается высочайшее богословие, а вместе и глубочайшая психология. Величайшие истины веры и жизни раскрываются в нашем богослужении, в его составных частях.

Здесь и непостижимая истина Триединого Божества, и недоведомая тайна Боговоплощения. Здесь же вся душа человеческая, богоподобная по своему происхождению, но ныне падшая, греховная, ищущая и алчущая Божией милости и Божией правды. Здесь вообще все домостроительство спасения нашего. И все это раскрыто в такой полноте, что дальше, кажется, и идти некуда, так что доподлинно отсюда всякий желающий может почерпать питие жизни, утолять свою жажду духовную, как велика ни была бы она.

Неисчислимые богатства духовные, заключающиеся в нашем богослужении, в наших книгах церковных, в своем сочетании представляют дивную гармонию, заключены в чудную оправу священной поэзии. Здесь и величественные хвалебные гимны дивному и высокому, паче всех царей земных, Творцу и Промыслителю Богу. Здесь же за сердце хватающие, способные заставить плакать и зачерствелую душу скорбные элегии, покаянные вопли грешного человечества, на стране далече тоскующего об утраченном отечестве. Богатство смысла и разнообразие содержания наших церковных песнопений облечено в изящные формы изложения, и сила мысли соединяется со стройностью и звучностью слова, с легкостью и красотой выражений.

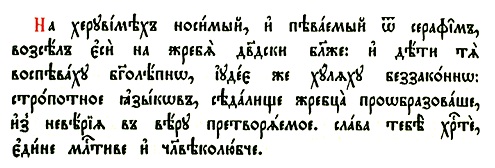

А наш священный церковно-славянский язык?! Что ни говорите о его непонятности, о его устарелости, — никогда самая изящная литературная русская речь не заменит его красоты, его, если не грешно так сказать, чарующей красоты. Конечно, чтобы ощутить эту красоту славянского языка, нужно развить в себе особый вкус. Не всегда, может быть, поймешь эту красоту, не всегда сумеешь изложить чувства восхищения этой красотой, ее чаще можно только почувствовать сердцем. То же, впрочем, нужно сказать и обо всем вообще нашем богослужении: его трудно понимать, легче чувствовать. Это и понятно. Что такое богослужение в своем существе, как не внутреннее общение твари с Творцом, глубоко интимная беседа души богоподобной с Самим Богом на том неизреченном языке, который слышал небошественный Павел на третьем небеси. Богослужение — это чистейшее созерцание, это как бы растворение души в Боге до забвения всего земного. Вся внешняя сторона богослужения, вся внешняя его обстановка — лишь среда, способствующая созданию именно такого настроения, облегчающая человеку земному и перстному, падшему и греховному, погруженному в заботы и житейские попечения, отрешиться, хотя бы на время, от уз плоти и земли, дабы он мог напитать свою душу, утешить ее величайшею для нее радостью богообщения, богосозерцания. И священные церковные песнопения, составляющие важнейшую часть нашего богослужения, имеют ту же задачу. И тогда, когда они указывают нам и уясняют высоты богословия, и тогда, когда раскрывают пред нами глубочайшие извилины нашей собственной души (которую, кстати сказать, мы сами-то уж очень худо знаем, а вернее, даже совсем не знаем), священные песнопения и молитвы преследуют одну цель — возвысить нас от земли к небу, возвести на степень созерцания и богообщения, о чем, по слову апостола, человеку нельзя пересказать (2Кор.12:4).

Такова задача церковных молитв. Понятно поэтому, что если и отличаются они красотой и изяществом, то эти красота и изящество — духовные, более небесные, чем земные. И для того, чтобы ощутить и оценить их, нужно особое некое чутье, особый некий вкус. Как для привыкшего к изысканным, хотя, быть может, и не всегда полезным и здоровым яствам и питиям, неприятна будет простая, хотя бы и здоровая, пища, — так и для человека, привыкшего к земной, чаще всего греховной, ласкающей страсти красоте светской литературы и поэзии, может казаться непонятной и совсем безынтересной чудная духовная красота священных церковных гимнов, красота, правда, соединенная в большинстве случаев с силой мысли и чувства, но зато и отличающаяся замечательной красотой и безыскусностью. Многие из молитв и песнопений церковных не были плодом искусственного сочинительства, но непосредственно выливались из души лучших представителей Церкви, не всегда даже в достаточной мере образованных, в моменты их наибольшего вдохновения, в моменты духовного подъема и восторга. В наших церковных песнопениях “не холодный рассудок размышляет о великих делах и истинах христианства; в них душа, в избытке чувств, то вся устремляется к одному предмету, то переносится от одного к другому живо и скоро”[1]. Но вместе с тем о многих молитвословиях Православной Церкви можно сказать, что они составлены не витийственно, без красоты ораторской. Но разве одна внешняя красота и художественность риторической отделки может умилить сердце, возвести его к созерцанию? “Не пышные слова, — говорил преподобный Феодор Студит одному благочестивому мужу, прежде любившему составленные преподобным песнопения, а потом охладевшему к ним под влиянием неодобрительных отзывов о том, что писания святого якобы грубы, без красоты ораторской, — не нарядные выражения сокрушают сердце, но слово смиренное, составленное на пользу и по всему здравое; такое слово предпочитаю я всякой учености, всякому нежному стихотворению, забавляющему один только слух”[2].

Впрочем, многие церковные песнопения могут удовлетворить и требованиям, предъявляемым к литературным произведениям. Возьмите, например, наши каноны на двунадесятые праздники. Не говоря о глубине содержания, какой высокий слог, какое здесь богатство всяких оригинальных выражений, какие смелые сравнения, и все это в таком изящном сочетании, в такой строгой последовательности! Есть даже образцовые произведения поэзии. Таковы, например, некоторые каноны святого Иоанна Дамаскина, написанные правильным стихотворным размером. Или, например, известный акафист Богоматери, в котором припевы икосов “радуйся!” написаны прекрасными рифмованными стихами, с созвучными словами не только в конце, но и в середине каждого стиха, причем в каждых двух соответствующих стихах содержится одинаковое число слогов[3]. И думается, что чтение этого акафиста в подлиннике красотою и звучностью стиха может привести в восхищение ценителя древней поэзии.

Было время, когда книги богослужебные были настольными книгами русского человека, по ним он учился грамоте. Чтением этих книг он начинал и заканчивал свой день, так как, по древнерусским правилам, умеющие грамоте должны были ежедневно вычитывать на дому все службы церковные. Естественно, что тогда многие и многие хорошо знали содержание книг церковных, знали наизусть немалое количество молитв и песнопений. Они не скучали в церкви так, как скучают в наше время, не разбирая за богослужением слова совершенно незнакомого текста. Тогда не было столь резкого, как теперь, разграничения времени богослужения и остального времени дня. Богослужение как бы переносилось и во весь домашний обиход. Характерно, например, то, что по уставу трапеза представляется как бы продолжением богослужения. В Типиконе весьма часто встречаются такого рода заметки: “Причастен такой-то. Бывает же на трапезе утешение братии”. Так, конечно, должно быть не в обителях только, а и у мирян. Так действительно и было у наших предков. В “Домострое” читаем: “И вкупе, в дому сем, благодаряще Бога, по Божественной литургии, трапезу поставляют; ядят и пьют, священнический чин и мнишеский, и прочие приходящии, и маломожнии тутож; и удоволены всячески, и одарены, отходят в домы своя, благодаряще Бога”[4]. Замечательно, что эти последние слова “отходят в домы своя, благодаряще Бога” — почти буквальное повторение заключительных слов в чине литургии святого Иоанна Златоустого. Так у наших предков богослужение как бы сливалось со всей остальной жизнью, или, вернее, вся жизнь их, расположенная по церковному календарю, была как бы сплошным богослужением. Конечно, были и тогда грустные исключения, но они были именно исключениями. Может быть, тогда наши предки и не осознавали надлежащим образом идеи Церкви, но они сердцем чувствовали непосредственную близость Церкви, вне которой нет спасения; они реально, а не номинально только жили в ней.

Не то наблюдается в наше время. Жизнь семейная и общественная совсем уклоняется от жизни Церкви. Да, мы сходим на праздник в храм, выделив во всю неделю три-четыре часа на церковную службу (на то, чтобы посидеть за картами, мы, пожалуй, не пожалеем целых нескольких ночей), мы, пожалуй, прочитаем две-три молитвы утром и вечером, мы даже перекрестимся перед обедом и ужином, но и только. О сознательном же участии в жизни Церкви, как живых членов единого Тела Христова, почти не приходится говорить. Мы даже не имеем определенного представления о Церкви, чаще всего разумеем под словом “церковь” только здание, в котором совершается общественное христианское богослужение. Мы не понимаем идеи Церкви, но мы и не чувствуем ее близости, не сознаем необходимости живого общения с ней, не ищем его. Много причин, породивших это печальное явление, и среди них далеко не последнее место занимает то обстоятельство, что мы мало прилагаем старания к сознательному участию в богослужении. “Взаимная молитва, — говорит А.С. Хомяков, — это кровь Церкви, и славословие Божие — ее дыхание”[5]. Не участвуя в общей церковной молитве (наше посещение храма не всегда означает такое участие), мы становимся в положение руки, которая, отказавшись от крови остального тела, отсыхает. Так и мы, задерживая или даже прекращая правильную циркуляцию крови между нами и остальным Телом Церкви, постепенно удаляемся, отделяемся и отпадаем от жизни Церкви. И наоборот, молитва церковная приобщает нас к Телу Церкви.

Но действительной может быть только молитва сознательная, осмысленная. Конечно, Господь внимает и бессмысленной подчас молитве крестьянина, являющейся плодом его слепой, безотчетной веры. Но для чего же дан человеку разум, как не для того, чтобы он осмысливал свои действия, чтобы всегда и во всем старался поступать разумно. Конечно, и религиозные действия его не должны совершаться бессознательно; в частности, его общение со всею Церковью в молитве, его беседа с Господом не должна быть неразумна, бессмысленна. Для того же, чтобы она не была таковой, для того чтобы молиться сознательно, необходимо вникать в содержание и смысл церковных молитвословий. Необходимо поэтому более близкое знакомство с составом, порядком и значением нашего богослужения, с самим текстом молитвы, с книгами церковными.

Здесь, кажется, уместно сказать несколько слов о преподавании объяснения богослужения в наших школах на уроках Закона Божия, и в особенности о преподавании литургики в наших семинариях. Собственно, у нас преподается нечто о богослужении, но в понимание самого богослужения ученики почти не вводятся. Конечно, необходимы все эти вводные сведения, например о храме и т.д. Необходимо изъяснение общего смысла девяти суточных служб, смысла отдельных обрядов и действий, но этим едва ли можно ограничиваться. У нас же по большей части этим и ограничиваются. Вот перед нами изданная Училищным советом при Святейшем Синоде в качестве учебного руководства книга “О богослужении Православной Церкви” Гермогена, епископа Псковского. Берем наудачу из отдела о вечернем богослужении: “Вечерня… вкратце изображает сотворение мира и человека… Сотворение мира и человека изображается в 103 псалме, который читается в самом начале вечерни”[6]. А вот из другого руководства к изучению церковного устава, по которому мы учились в духовном училище: “Вечернее богослужение должно изображать нам времена ветхозаветные… В предначинательном псалме мы слышим величественное изображение шестидневного творения мира”[7]. И только. Такими двумя-тремя фразами ограничивается часто все объяснение богослужения. А как в учебниках, так и на уроках! Конечно, едва ли принесет какую пользу такое изучение богослужения. Помню, в духовном училище, получив учебник по уставу, я поспешил прочитать его и, когда читал объяснение вечерни, никак не мог понять, в чем же выражается здесь мысль о творении, и понял только тогда, когда сам прочитал целиком 103 псалом.

В духовных школах изучается церковный устав. От учеников требуется, чтобы они знали, как соединяется служба полиелейная с воскресной; как соединяются каноны в седмичные дни, как поются каноны в Великий пост и т.д. Все это хорошо знать и, может быть, необходимо. Но думается, что изучению Типикона должно предшествовать более или менее основательное знакомство с самим содержанием составных частей богослужения, с содержанием всего, по возможности, круга богослужебных книг. Учеников предварительно нужно ввести в понимание самого содержания богослужебного текста: разъясните им не только общий смысл той или иной службы, а познакомьте их с его составными частями. Тогда не будут ученики скучать над церковным уставом.

Вот, например, читаем мы в Типиконе под 15 августа: “На велицей вечерне поем: Блажен муж — 1 антифон. На Господи, воззвах стихиры на 8, глас 1. Слава, и ныне, глас тойже: Богоначальным мановением: На литии стихиры самогласны, глас 1. Слава, глас 5: Приидите, празднолюбивых собор: И ныне, глас тойже: Воспойте, людие:” и т.д. Конечно, на первый взгляд, все эти и подобные предписания Типикона могут показаться неинтересными, даже бессмысленными. Заставьте ученика выучить такую тираду и, несомненно, сразу же отобьете у него всякую охоту заниматься дальнейшим изучением церковного устава. Но вы прочтите предварительно все эти стихиры, эту дивную, например, стихиру “Богоначальным мановением”, эти чудные “Приидите, празднолюбивых собор” и “Воспойте, людие” — и вам не покажутся уже неинтересными и бесполезными замечания Типикона. И вообще, перечитайте Минеи, Октоихи, Триоди, и вы поймете и усвоите без особого труда весь церковный устав, вы по достоинству оцените и с глубоким уважением станете относиться к этим сухим, как казалось раньше, перечислениям количества стихир и тропарей. Вы почувствуете, что иначе и быть не может. Вы увидите сквозь эти неинтересные, как полагали вы прежде, заметки любящую руку человека, которому дороги, бесконечно дороги были все эти стихиры, самогласны и подобны, который, сам на себе испытав их благодатное действие, теперь тщательно записывает, когда, сколько и как петь их, чтобы это пение в возможно большей мере оказало такое же благодатное действие на верных чад Церкви, собравшихся, по заповеди Христа, воедино, дабы почтить тот или иной праздник общею молитвой.

Говоря так, мы отнюдь не хотим сказать, что изучение литургики нужно свести к чтению подряд богослужебных книг. Нет, богослужение нужно изучать практически. Ученики духовной школы должны принимать самое активное участие в богослужении, в чтении и пении, которые необходимо поставить на надлежащую высоту. Таким образом можно бы было постепенно ознакомиться со всем неисчислимым богатством наших церковных книг, осмотреть всю эту громадную сокровищницу подлинно дивных произведений религиозного творчества. И несомненно, польза от этого была бы огромна, особенно для будущих пастырей и клириков. Тот, кто сознательно относится к тексту молитвословий, кто продумал и прочувствовал их, кто полюбил их (а продумав, нельзя не прочувствовать, прочувствовав, нельзя не полюбить), тот пожалеет комкать и искажать их так, как это делается у нас сплошь и рядом. Он позаботится о том, чтобы разумно и внятно читались и пелись священные творения святых людей, принятые Церковью в употребление ради общей пользы и назидания. Это, конечно, весьма привлечет мирян к службе церковной, ибо несомненно, что невнятное и бессмысленное чтение и пение отталкивают богомольцев от посещения храма, затрудняют участие в общей молитве. Разумное и внятное чтение скорее возбудит и в самом чтеце, и в предстоящих надлежащее молитвенное настроение, являющееся средством приобщения к жизни Церкви.

Сколько минут духовного восторга, религиозного подъема переживает вдумчивый читатель наших церковных книг! Содержание их всегда так близко грешной кающейся душе. Сколько песнопений, кажется, написано именно для тебя. И только с чистым сердцем стоит ради своей и общей пользы и спасения совершать церковные службы и участвовать в них, даже на дому для себя читать священные песнопения, и они, несомненно, произведут свое действие, они разбудят нашу душу, оторвут нас от земли и обратят к Небу, они поставят нас хотя бы на первую ступень той лестницы богообщения и созерцания, на вершине которой стояли богодухновенные песнотворцы.

Много говорят о том, что разумному отношению к богослужению мешает устарелый и почти непонятный славянский язык. Не будем спорить, что в наших церковных книгах есть мысли неудобовразумительные, темные, неудачные по конструкции речи. Это объясняется отчасти тем, что многие молитвословия, представляющие в подлинниках великолепные произведения литературы, написанные красноречивою прозою, а многие даже стихами, были переведены нашими переводчиками буквально, слово за словом, с сохранением греческой конструкции речи, не свойственной нашему языку. Некоторые слова были переведены неточно, неправильно, некоторые же, которым почему-либо переводчики затруднились подыскать соответствующие славянские, оставлены без перевода. Немало ошибок в пунктуации. Конечно, желательно, чтобы все погрешности перевода были исправлены по сличении с греческим текстом, но решительно нет надобности уничтожать славянский язык и вместо него вводить в богослужение русский. В настойчивых требованиях отставить славянский язык сказывается не наше непонимание, а наше нежелание понимать его. Нам непонятны “бысть” и “сего”, “яко”и “аки”, нам непонятны двойственное число и дательный самостоятельный! А между тем мы наполовину разбавляем свою русскую речь иностранными словами и оборотами, и тот человек считается более развитым и образованным, кто более употребляет этих совершенно чуждых русскому языку терминов, как будто у нас не найдется своих подходящих слов. Мы тщательно изучаем иностранные языки, что, конечно, весьма и весьма полезно. Но много ли времени уделяется на изучение родного и священного церковно-славянского языка? Сосчитайте, сколько часов в неделю посвящается в духовной школе на иностранные языки и сколько на славянский? А о светской школе лучше и не говорить… Нет, не о переводах наших церковных книг на русский язык следовало бы говорить, а о большем внимании к славянскому языку. При лучшем знании славянского языка, при вдумчивом отношении к тексту молитв даже самые неудачные по переводу, самые запутанные по конструкции, как, например, ирмос 9-й песни 2-го канона на Рождество “Любите убо нам”, на который обычно всегда указывают как на образец неясности, — и такие даже места будут понятны. Вообще же церковно-славянский язык “своею прикровенностью, священною важностью способствует охранению святости и чистоты заветных истин, проповедуемых в церковных богослужениях. Повседневный язык наш, конечно, выражает и точнее, и понятнее известную мысль. Но он мало тронет сердце, мало возбудит в нас благоговейных чувств. А в некоторых случаях слишком яркой реалистичностью может привести к кощунственным выпадам и ослаблению религиозности”[8].

Содержанию богослужебных книг как-то мало уделяется внимания и нашей богословской литературой. Даже в области сочинений по литургике не найдется более или менее подробного изложения содержания хотя бы великопостного богослужения. Триоди Постной еще посчастливилось более других наших церковных книг. Тогда как, например, о содержании Октоиха, кроме указания, какие молитвословия и в какой последовательности помещены в нем, почти ничего не говорится даже в руководствах по литургике и церковному уставу[9]. Издаются популярные брошюры, изъясняются (особенно в проповедях) отдельные молитвословия. Особенным вниманием пользуется Великий канон святого Андрея Критского. Но в истолковании отдельных великопостных молитвословий дело ограничивается только самыми известными и более употребительными, как, например, молитва святого Ефрема Сирина, “Душе моя”, “Прииде пост”. А в изъяснении великопостного богослужения обычно не идут дальше указания на то, что в приготовительные Недели воспоминаются мытарь и фарисей, блудный сын, Страшный Суд и падение праотца; в 1-ю Неделю поста воспоминается Торжество Православия, во 2-ю — святитель Григорий Палама, в 3-ю — поклонение Кресту, в 4-ю — святой Иоанн Лествичник, в 5-ю — преподобная Мария Египетская. Излагаются жития этих святых и указывается глубокая связь этих воспоминаний со Святой Четыредесятницей. Подобного рода изъяснения показывают, что составлены они без достаточного знания Постной Триоди. В самом деле, воспоминания приготовительных Недель имеют тесную органическую связь с идеей Великого поста. Но какое прямое отношение к Великому посту имеют воспоминания Торжества Православия, Григория Паламы, Иоанна Лествичника, Марии Египетской? Вопросы о том, как произошел тот или иной праздник, почему он совершается в то или другое время, обычно выясняются в праздничном синаксарии. В синаксариях приготовительных Недель и Недели Крестопоклонной прекрасно выяснено то, какую тесную связь с идеей Великого поста имеют воспоминания этих Недель. И наоборот, в синаксариях остальных Недель поста об отношении воспоминаемых событий и лиц к идее поста почти ничего не говорится. Особенно интересна в этом отношении заметка синаксария 4-й Недели, где ясно выступает характер внесения в Постную Триодь службы преподобному Иоанну Лествичнику. В греческой Триоди читаем: “Память его (преподобного Иоанна) совершается 30 марта. Празднуем и ныне, потому что с самого начала Святой Четыредесятницы начинают постоянно читать в святых монастырях Лествицу его слова”. В славянской Триоди нашли более удобным совсем не печатать этой заметки. А на 5-ю Неделю даже нет совсем синаксария. В нашей Триоди пред началом службы 5-й Недели стоит такая заметка: “Поем и Минеи последование случившагося святаго. Инии же последнейшии (позднейшие) предаша пети в сию Неделю последование преподобныя матере нашея Марии Египетския”. Вообще воспоминания Недель Великого поста суть минейные воспоминания, и как таковые не могут иметь органической связи с остальным великопостным богослужением. Часть этих воспоминаний — преподобных Иоанна Лествичника, Марии Египетской и даже поклонение Кресту[10] — привнесены в великопостное богослужение потому, что по древнему обычаю не полагалось совершать праздник в будние дни Великого поста, а следовало их переносить на субботы и дни воскресные (51-е правило Лаодикийского Собора). “Понятно, почему в нашей Триоди минейные памяти распределены по субботам и Неделям”[11]. Службы святых Иоанна Лествичника и Марии Египетской перенесены в Триодь из Минеи: например, в славянских дониконовских Триодях они даже и не помещались — за ними рекомендовалось обращаться к Минеям. Память святого Григория Паламы внесена в Триодь уже в XIV веке, несомненно, по полемическим мотивам[12].

Таковы основания для тех праздников, которые совершаются в Недели Великого поста. А в большинстве трудов по изъяснению и истолкованию великопостного богослужения указываются только эти памяти. Отводятся отдельные рубрики, где подробно излагаются, например, жития воспоминаемых святых и указывается глубокая идейная связь данного воспоминания с Великим постом.

А между тем все Недели и седмицы Великого поста имеют свои особые воспоминания, стоящие в столь же тесной связи с идеей Великого поста, как и воспоминания приготовительных Недель. Раскрывши в течение первых двух седмиц значение и условия истинного поста, Святая Церковь в богослужении 2-й Недели и следующей седмицы вторично обращается к притче о блудном сыне, равно как в 3-ю Неделю и 4-ю седмицу — к притче о мытаре и фарисее, из содержания которых почерпает мысли для песнопений этих седмиц. В основу богослужения 4-й Недели и 5-й седмицы положена притча о впадшем в разбойники, с которым сравнивается грешная душа, уязвленная своими страстями и ожидающая врачевания единственно от милосердия Спасителя. Содержание богослужения 5-й Недели и следующей седмицы заимствуется из притчи о богаче и Лазаре. Грешник приглашается оплакивать свое богатство страстями и сластями и скудость добродетелей, приглашается молить Спасителя, дабы избавил его части немилосердого богатого и упокоил вместе с Лазарем в недрах Авраама. Ясно, в какой живой связи с идеей Великого поста стоят эти воспоминания. И о них почти не упоминают истолкователи богослужения. Так, протоиерей Георгий Дебольский, говоря, например, о богослужении 2-й седмицы, находит возможным только в сноске сказать, что “притча о блудном сыне изъясняется в каноне второй Недели святой Четыредесятницы”[13]. На самом деле эта притча, как выше сказано, служит основой для молитвословий всей последующей седмицы.

Так дело обстоит в области сочинений по литургике, где если и есть сочинения о богослужении, то они главным образом касаются порядка и содержания неизменяемых частей богослужения (Служебника и Часослова), почти не касаясь содержания переходных (Октоиха, Миней, Триодей). А сочинения об отдельных церковных книгах почти не идут дальше обзора плана, состава, редакций их. Конечно, громадное значение имеют и эти работы для литургики. “Теория церковного богослужения, — говорит архиепископ Черниговский Филарет, — не опирающаяся на исторические данные, — ложная теория сама по себе и вредная по последствиям. Тут гуляет произвол, наводящий туман и на ум, и на сердце. По его милости в толковании одного и того же обрядового действия, одной и той же обрядовой принадлежности встречаете пять и шесть толкований разных”[14]. Но все же исследования о плане, составе, редакциях той или иной богослужебной книги – это сухие скелеты, не облеченные плотью, не имеющие духа. Для человека, с увлечением занимающегося медициной, скелеты представляют громадный интерес и цену, но простой человек, пожалуй, даже испугается, когда увидит голый костяк. Так и с сочинениями вроде “Постной Триоди” И. Карабинова. Эта весьма ценная диссертация предназначена лишь для узкого круга специалистов, она много дает для ума. Рядовому же христианину, который ищет удовлетворения своему сердцу, она почти ничего не дает, кроме, пожалуй, горького разочарования.

Что касается сочинений чисто богословских, то ставится даже такой вопрос: “Можно ли пользоваться церковно-богослужебными книгами как источником для ученой работы?.. Ведь это — материал, далеко научно не разработанный… В нем я находил нечто несогласное с тем, что пишется в наших догматиках”[15]. Конечно, если оценивать содержание наших богослужебных книг с точки зрения, например, догматики архиепископа Макария, в них, может быть, найдется немало несогласного с ней. Но не лучше ли нашу догматику проверить по богослужебным книгам? Последние, будучи приняты всею Церковью и употребляясь именно от лица всей Церкви, “служили и служат, — по верному замечанию покойного профессора по кафедре церковной археологии и литургики А.П. Голубцова, — выражением церковного веросознания, а не являются отражением воззрений на изучаемый догмат отдельных только лиц, отцов и учителей Церкви”[16].

А между тем какие богатства заключены в наших церковных книгах! И приходится только жалеть, что у нас почти не заглядывают в них: последнее происходит главным образом от незнания их. Стоит только начать читать их, конечно, без какой-либо предвзятой мысли, чтобы потом не оставлять этого занятия; особенно пастырям Церкви необходимо близкое знакомство с этими книгами. Мы уже указывали, как это необходимо для разумного совершения службы церковной. А какой богатый это источник для личного назидания! Какой неисчерпаемый кладезь материала для проповедей!

С самого детства привлекали меня наши богослужебные книги. С духовного училища любил я читать в церкви, особенно читать каноны. Тогда же начал я приобретать отдельные дешевые издания церковных служб. Теперь же, готовясь выступить на самостоятельное служение Церкви и именно в священном сане, особенно желая послужить в качестве преподавателя литургики, решил я еще ближе познакомиться, подробнее изучить содержание наших книг…

Из статьи: Епископ Афанасий (Сахаров). Настроение верующей души по Триоди Постной.

——————————————————————————————

[1] Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор песнопевцев и песнопений Греческой Церкви. Чернигов, 1864. С.278–279.

[2] Там же. С.309.

[3] Ловягин Е. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. СПб., 1856. С.64.

[4] Домострой благовещенского попа Сильвестра / Сообщено Д.П. Голохвастовым. М., 1849. С.10.

[5] Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. М., 1880. Т.2. С.23.

[6] Гермоген, епископ Псковский. О богослужении Православной Церкви. СПб., 1911.

[7] Никольский К., прот. Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви. СПб., 1897. С.54–55.

[8] Соколов В., свящ. О церковном богослужении // Христианин. 1910. №2. С.337.

[9] В изданном в 1865 г. сочинении архимандрита Модеста “О церковном Октоихе” (Вильна) целая, довольно обширная, глава посвящается содержанию Октоиха. Но здесь излагается содержание только воскресных Троичных канонов, догматиков и степенных антифонов.

[10] В одной рукописи XIII в. говорится, что третье поклонение Честному древу бывает в середине поста, в память перенесения его из Анамеи при императоре Иустине. — Карабинов И. Постная Триодь: Исторический обзор ее плана, состава, редакций и славянских переводов. СПб., 1910. С.33.

[11] Там же. С.31.

[12] Там же. С.204.

[13] Дебольский Г., прот. Дни богослужения Православной Кафолической Восточной Церкви. 4-е изд. СПб., 1849. Кн.II. С.82.

[14] Филарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. С.V.

[15] Магистерский диспут священника Иоанна Орфанитского // Богословский вестник. 1905. Март. С.595–596.

[16] Там же. С.607.